Disparate Precedents of Display

Benachbarte Sets (30)Alle Zusammenhänge anzeigen

Diese Sets wurden den gleichen Sets hinzugefügt wie das ausgewählte Set.

30 Inhalte

- Seite 1 von 3

7QM

- Titel

- 7QM

- Titel (en)

- 7sqm - inside views

- Untertitel

- Innen(an)sichten

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Was passiert, wenn Individuen in engen, geschlossenen Räumen mit kaum persönlicher, sondern standardisierter, fest verankerter, textilloser Ausstattung leben, in denen sie einer permanenten Überwachung und Kontrolle sowie streng geregelten Tagesabläufen ausgesetzt sind?

Mascha Dilger untersucht die Parameter sanktionierender Räume: Besuche in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten und Interviews mit ehemaligen Inhaftierten werden in der Rauminstallation 7qm - Innen(an)sichten verarbeitet. Realitäten eines vor der Gesellschaft verborgenen und von ihr verdrängten Ortes werden offengelegt.

Die Arbeit beleuchtet, wie aus einem fremdbestimmten, rasterartigen Alltag einer totalen Institution, Versuche der geistigen Flucht und der Selbstbestimmtheit hervorgehen können. Es werden ortsspezifische und subkulturelle Erscheinungsformen betrachtet, die als Überlebensstrategien zu verstehen sind.

- Was passiert, wenn Individuen in engen, geschlossenen Räumen mit kaum persönlicher, sondern standardisierter, fest verankerter, textilloser Ausstattung leben, in denen sie einer permanenten Überwachung und Kontrolle sowie streng geregelten Tagesabläufen ausgesetzt sind?

- Beschreibung (en)

- What happens when individuals live in narrow, confined spaces with hardly any personal but standardized, firmly anchored, textile-less furnishings, in which they are exposed to permanent surveillance and control as well as strictly regulated daily routines?

Mascha Dilger investigates the parameters of sanctioning spaces: visits to various prisons and interviews with former inmates are processed in the spatial installation "7qm - Innen(an)sichten". Realities of a place hidden from society are revealed.

The work illuminates how attempts of mental escape and self-determination can emerge from the grid-like everyday life of a total institution. Site-specific and subcultural manifestations are considered, which are to be understood as survival strategies.

- What happens when individuals live in narrow, confined spaces with hardly any personal but standardized, firmly anchored, textile-less furnishings, in which they are exposed to permanent surveillance and control as well as strictly regulated daily routines?

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 11.07.2023 - 12.07.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Zaur Ahlimanov

- Phillip Banian

- Jeremias Beckford

- Sandra Blatterer

- Barbara Bohnen

- Matthias Bruhn

- Richard Brunner

- Céline Condorelli

- Hannah Cooke

- Jaya Demmer

- Lina Determann

- Nicola Dilger

- Alfred Dilger

- Susanne Dilger

- Manfred Döpke

- Nina Eberle

- Kerstin Eisenmenger

- Constanze Fischbeck

- Ebba Fransén Waldhör

- Laura Haak

- Uwe Habel

- Laurine Haller

- Igor Hardt

- Lina Höhne

- Lovis Iglinski

- Martina Kaltenbrunner

- Tobias Keilbach

- Alexander Knoppik

- Katja Koch

- Mikail Kolbasar

- Hanne König

- Susanne Kriemann

- Claudia Kröhl

- Barbara Kuon

- Alexia Metge

- Paulina Mimberg

- Ilja Morgenstern

- Leonie Mühlen

- Minh Anh Nguyen

- Luise Peschko

- Milena Petrovic

- Vlado Petrovic

- Tibor Pilz

- Paul Platz

- Christian Platz

- Waldemar Präg

- Corinne Riepert

- Thomas Rustemeyer

- Sebastian Schäfer

- Max Schäffer

- Philipp Schell

- Susanne Schmitt

- Mischa Schneider

- Waldemar Schwab

- Henriette Schwabe

- Manuel Sékou

- Alexander Theis

- Alexander Thelen

- Jan Tölle

- Lisa Tölle

- Lioudmila Voropai

- JVA Bühl

- Initiative „Faites Votre Jeu!“

- Exit - Enter Life e.V.

- JVA Mannheim

- Badaue

- AStA

- Sprache

- Material

- Ort: Institution

- Ort

- im großen Studio

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- 7QM

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.07.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 4 2

About Fighting the Fear (of the World)

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Titel (en)

- About Fighting the Fear (of the World)

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Über das Bekämpfen der Angst (vor der Welt)" ist eine spekulative Videoarbeit, die ein Spektrum von Phänomenen rund um Karten, Angst, Krieg, Reisen und den Körper abdeckt, wobei der Schwerpunkt auf der Praxis der Kartierung als Instrument zur Unterdrückung und Kontrolle von Land und Menschen liegt. Das Video versucht, einen Rahmen für das Thema zu schaffen, indem es viele verschiedene Geschichten zu einem Cluster zusammenführt, der vielleicht nicht repräsentativ ist, aber einige Teile des Themas beleuchtet. Ästhetisch und strukturell ist das Video von Rollenspielen, der Pre-Vis-Technik (die in Filmproduktionen verwendet wird) und Found Footage inspiriert. Das Szenario ist in einer fernen Zukunft angesiedelt, in der Klimawandel und Massenaussterben längst ihre Auswirkungen gezeigt haben und die Bestien, die vor der großen Kolonisierung über das Unbekannte wachten, zurückgekehrt sind. In der Rolle der Hauptfigur sucht der Zuschauer, angeleitet von einem Erzähler, nach Überresten der alten Welt, um zu verstehen, warum alles kartiert werden musste.

- Beschreibung (en)

- "About Fighting the Fear (of the World)" is a speculative video work that covers a spectrum of phenomena around maps, fear, war, traveling, and the body, with a focus on the practice of mapping as a tool to oppress and control land and people. The video attempts to frame the issue by bringing together many different stories to create a cluster that may not be representative but illuminates some parts of the issue. Aesthetically and structurally, the video is inspired by role-playing games, pre-vis technique (used in film productions), and found footage. The scenario is set in a distant future in which climate change and mass extinction have long since had an impact and beasts that used to watch over the unknown before the big colonization have returned. As the main character, the viewer searches for remnants of the old world, guided by a narrator, in order to understand why everything had to be mapped.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 22.02.2024

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Technik/Verfahren/Formate

- MP4

- Abmessungen

- 2500 x 1080 px

- Dauer

- 26 min

- Ort: Institution

- Ort

- Werkschau und Diplominstallation in Raum 222, Video-Screening im Kino im Blauen Salon

- Stadt

- Land

- Titel

- About Fighting the Fear (of the World)

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 28.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 3 3

all the things you are.

- Titel

- all the things you are.

- Untertitel

- Die Lebenszeichen von Wolfgang Schmidt

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- Signs of life from Wolfgang Schmidt

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Der Künstler und Grafiker Wolfgang Schmidt (* 24. Juli 1929; † 8. März 1995) begann 1972 mit der Gestaltung seines individuellen Zeichensystems: Den Lebenszeichen. Bis 1979 waren von den geplanten 893 Zeichen 262 fertiggestellt, in Kombination miteinander ergeben sich aus ihnen über 394 Variationen. [...] Die Ausstellung "all the things you are." geht diesem Katalog nach und zeigt neben originalen Drucken, auch eine Auswahl an Manuskripten und Plänen. [...] Die Exponate in der Ausstellung werden durch neu entstandene Arbeiten ergänzt, welche die durch Schmidts Zeichensystem aufgeworfenen Fragen nach Identität, Emotion und Kommunikation aufgreifen.

- Beschreibung (en)

- The artist and graphic designer Wolfgang Schmidt (* July 24, 1929; † March 8, 1995) began designing his individual sign system in 1972: the signs of life. By 1979, 262 of the planned 893 signs had been completed; in combination with each other, they resulted in over 394 variations. [...] The exhibition "all the things you are." explores this catalog and shows original prints as well as a selection of manuscripts and plans. [...] The exhibits in the exhibition are supplemented by newly created works that address the questions of identity, emotion and communication raised by Schmidt's system of signs.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- Digitalisierung der Lebenszeichen:

Massimiliano Audretsch, Jona Dienst, Rana Karan & Alper Kazokoglu, Victoria Langmann, Yannick Nuss, Felix Plachtzik, Bernadeta Rimutyte

Gestaltung der Lebenszeichen Hoodies:

Janina Capelle und Hanna Scherwinski

Leihgaben: Anke Schabacker, Inez Franksen, INTeF Darmstadt

Sponsoring und Unterstützung:

Stiftung Landesbank Baden-Württemberg

Kulturbüro Karlsruhe

AStA der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Badischer Kunstverein

DUSS Maschinenfabrik

Leitner Ausstellungssysteme

- Digitalisierung der Lebenszeichen:

- Titel

- all the things you are.

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 6

A staged performance at a place no longer quiet

- Titel

- A staged performance at a place no longer quiet

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In "a staged performance at a place no longer quiet" werden fünf klischeehafte Figuren durch Animation zum Leben erweckt und durch Requisiten in der physischen Welt mit Körpern ausgestattet. Anstatt eine Handlung zu entwickeln, bleiben sie in ihren Monologen stecken und reflektieren über ihre zugewiesenen Rollen. Die Figuren warten auf den Moment, in dem die Geschichte beginnen soll. Da das Stück jedoch nie beginnt und die klassische Struktur einer Aufführung auseinanderfällt, können die Figuren nicht in einen Dialog miteinander treten, sondern nur für sich selbst sprechen. Jeder verkörpert individuell seine Rolle und die vielen Geschichten, die mit ihm erzählt wurden. In den Rissen zwischen den Fragmenten, aus denen sie bestehen, geben alle fünf Figuren einen Einblick, wie wir Geschichten konstruieren und Zeichnungen zum Leben erwecken.

- Beschreibung (en)

- In "a staged performance at a place no longer quiet", five cliché characters are brought to life through animation and given bodies through props in the physical world. Instead of developing a plot, they remain stuck in their monologues and reflect on their assigned roles. The characters wait for the moment of a story to begin. However, as the play never begins and the classical structure of a performance falls apart, the characters cannot enter into a dialogue with each other, but only speak for themselves. Each one embodies their role individually and the many stories that have been told with them. In the cracks between the fragments of which they are made, all five characters provide an insight into how we construct stories and bring drawings to life.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 06.12.2023

- Titel

- A staged performance at a place no longer quiet

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 15.02.2024

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 3 2

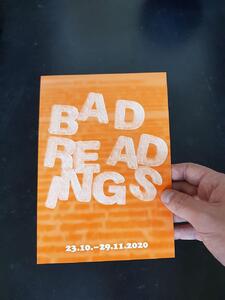

Bad Readings

- Titel

- Bad Readings

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Bad Readings" zeigt Manifestationen affektiver und körperlicher Modi der Ausstellungserfahrung, die während eines im August 2020 von Diane Hillebrand einberufenen Workshops am Badischen Kunstverein entstanden. Abseits normierter und normalisierender Rezeptionsmuster näherte sich die "Bad Reading Group" der Ausstellung "If It’s For The People, It Needs To Be Beautiful, She Said" des Künstlers Jeremiah Day, die während der ersten Jahreshälfte im Kunstverein zu sehen war.

- Beschreibung (en)

- "Bad Readings" shows manifestations of affective and physical modes of exhibition experience that emerged during a workshop convened by Diane Hillebrand at Badischer Kunstverein in August 2020. Moving away from standardized and normalizing patterns of reception, the "Bad Reading Group" approached the exhibition "If It's For The People, It Needs To Be Beautiful, She Said" by artist Jeremiah Day, which was on view at the Kunstverein during the first half of the year.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- 23.10.2020 - 29.11.2020

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Bad Readings

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 15

Das kalte Herz

- Titel

- Das kalte Herz

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Für das Solotheaterstück DAS KALTE HERZ wurde das 1827 veröffentlichte Märchen von Wilhelm Hauff als Vorlage für die Stückentwicklung genommen. Inhaltlich wurde der Fokus auf die gesellschaftskritischen Themen des Märchens von Leistungsgesellschaft, Streben nach Erfolg, Sehnsucht nach Anerkennung, Sicherheit und Liebe gelegt und in die heutige Zeit transferiert.

- Beschreibung (en)

- For the solo play DAS KALTE HERZ, the fairy tale published in 1827 by Wilhelm Hauff, published in 1827, was taken as the basis for the development of the play. In terms of content, the focus was on the fairy tale's socially critical themes of meritocracy, striving for success, longing for recognition, security and love, and transferred to the present day time.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 10.12.2019

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Titel

- Das kalte Herz

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 19.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 5

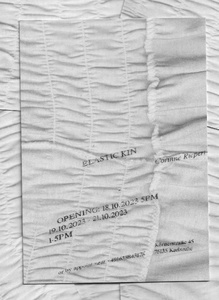

Elastic Kin

- Titel

- Elastic Kin

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Die Rauminstallation “Elastic Kin” zeigt eine Gruppe von Textilobjekten - Gefüge -, die aus weggeworfenen Kleidungsstücken bestehen. Sie existieren sowohl als Individuen als auch als Gruppe. Die Kleidungsstücke, die in den Straße von K. gefunden wurden und von Anderen in anderen Kontext hergestellt worden sind, kehren ihren ursprünglichen Zweck um, indem sie zu eigenen Körpern werden, die unabhängig von menschlichen Körpern sind. Jede Oberfläche ist wie eine geheime Landkarte, die Spuren anonymer Hände enthält, die an den Textilien gearbeitet haben.

Der Sound der Installation ist ein Echo - fast verschwundener, kollektiver Erinnerungen an vergangene Momente und Orte.

“Elastic Kin” versucht, eine weit verbreitete Verwandtschaft darzustellen, die durch unsichtbare, lose und elastische Fäden imaginiert wird, die ein internationales System von Lieferketten, Arbeiter*Innen und Konsument*Innen, Trendprognosen und unvorhersehbarem Zeitgeist, Massenproduktion und meditativer Handarbeit abbilden. Welche Spuren dieser Kontexte enthalten die Kleidungsstücke?

Das Video zeigt eine performative Intervention im öffentlichen Raum. Es zeigt die Gefüge, die eine neue Existenz außerhalb ihrer Produktions- und Vermarktungskontexte führen: Sie kehren in ein Einkaufszentrum zurück, animiert von den Menschen, die sie einst bekleideten.

- Die Rauminstallation “Elastic Kin” zeigt eine Gruppe von Textilobjekten - Gefüge -, die aus weggeworfenen Kleidungsstücken bestehen. Sie existieren sowohl als Individuen als auch als Gruppe. Die Kleidungsstücke, die in den Straße von K. gefunden wurden und von Anderen in anderen Kontext hergestellt worden sind, kehren ihren ursprünglichen Zweck um, indem sie zu eigenen Körpern werden, die unabhängig von menschlichen Körpern sind. Jede Oberfläche ist wie eine geheime Landkarte, die Spuren anonymer Hände enthält, die an den Textilien gearbeitet haben.

- Beschreibung (en)

- The spatial installation “Elastic Kin” shows a group of textile objects – Gefüge – that were assembled from discarded and abandoned garments. They exist as individuals as well as a kin. Assembled from used garments, found in the streets of K., produced by others in other contexts, they invert their original purpose by becoming bodies of their own, no longer dependent on being activated by a human body. The surface of every Gefüge is like a secret map, containing traces of anonymous hands working on them.

The sound in the installation is an echo of almost vanished collective memories of past moments and places. “Elastic Kin” attempts to depict a widespread kinship, that is imagined through invisible, loose and elastic threads mapping an international system of supply chains, workers and consumers, trend forecast and unpredictable zeitgeist, mass production and meditative handcraft. Which traces of these contexts do the garments contain?

The video shows a performative intervention in pub- lic space. It shows the Gefüge leading a new existence outside their production and marketing contexts: They return to the shopping mall, animated by the people, they once used to dress.

- The spatial installation “Elastic Kin” shows a group of textile objects – Gefüge – that were assembled from discarded and abandoned garments. They exist as individuals as well as a kin. Assembled from used garments, found in the streets of K., produced by others in other contexts, they invert their original purpose by becoming bodies of their own, no longer dependent on being activated by a human body. The surface of every Gefüge is like a secret map, containing traces of anonymous hands working on them.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 18.10.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Material

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Elastic Kin

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 02.11.2023

- Übergeordnete Sets

- 2

- Set enthält

- 0 22

ERLEBNIS THEATER

- Titel

- ERLEBNIS THEATER

- Untertitel

- Für eine wahrnehmungszentrierte Raumtheorie im Theater

- Untertitel des Projekts/Werks (en)

- For a perception-centered theory of space in the theater

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- Das Projekt behandelt die sensitive Wahrnehmung in Räumen und kritisiert dessen Nicht-Vorhandensein speziell in Theater-Architekturen.

- Beschreibung (en)

- The project deals with sensitive perception in spaces and criticizes its non-existence, especially in theater architecture.

- Kategorie

- Schlagworte

- Datierung

- Mai 2021

- Mitwirkende

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Titel

- ERLEBNIS THEATER

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 14.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 11

Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Untertitel

- George Maciunas und die Kultur der „curiositas”

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- „Möglicherweise erscheinen die intermediären Kunstformen der 60er-jahre als zu komplex, ihre Manifestationen zu sehr als Teil einer noch lebenden Kunstgeschichte, vielleicht hindert auch die noch nicht abgeschlossene Bewältigung der postmodernen Wende in Philosophie, Kunst und Literatur an einer generalüberholten wissenschaftlichen Annäherung an diesen Themenbereich, der sich von der fließenden, aus Künstlerkommentaren über Kritiken in methodischen Darstellungen hervorgegangenen bisherigen Versuchen einer vorläufigen Einordnung des Phänomens Fluxus abzugrenzen hätte."

- Beschreibung (en)

- “It is possible that the intermediary art forms of the 1960s appear too complex, their manifestations too much a part of a still living art history; perhaps the fact that the postmodern turn in philosophy, art and literature has not yet been completed also prevents a generally overhauled academic approach to this subject area, which would have to distinguish itself from the fluid attempts at a provisional classification of the phenomenon of Fluxus that have emerged from artists' commentaries on critiques in methodical presentations.”

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 04.03.1999

- Sprache

- Ort: Institution

- Stadt

- Land

- Titel

- Excreta Fluxorum - Theatrum Instrumentorum

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Archiv-Signatur

- HfG HS 1999 01

- Externes Archiv

- Importiert am

- 11.01.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 2

Geography is destiny

- Titel

- Geography is destiny

- Titel (en)

- Geography is destiny

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- In einem bulgarischen Tal, in dem die Produktion von Rosen und Waffen das Klima des Lebensraums bestimmt, begibt sich die Autorin des Films auf eine Identitätssuche, eine Reise entlang der bipolaren, psychogeografischen Realität ihres Geburtsorts.

- Beschreibung (en)

- In a Bulgarian valley where the production of roses and weapons determines the climate of the living environment, the film’s author takes off on an identity quest, a journey along the bipolar, psychogeographic reality of her birthplace.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 01.09.2023

- Mitwirkende

- Dank an

- Sprache

- Untertitel (Film)

- Technik/Verfahren/Formate

- dcp

- Dauer

- 75min.

- Ort: Institution

- Ort

- Blauer Salon

- Stadt

- Land

- Bemerkungen

- The film copy will be archived at the Film Archiv of HFG. Current contact person as per 2023 - Philip Lawall

- Titel

- Geography is destiny

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 26.09.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 3

Guter Dinge

- Titel

- Guter Dinge

- Autor/in

- Beschreibung (de)

- "Guter Dinge" ist ein choreografischer Dialog zwischen drei Maschinendingen und einem Performer und verbindet Elemente aus Theaterstück, Installation und Tanz.

- Beschreibung (en)

- "Guter Dinge" is a choreographic dialogue between three machine-things and one performer, combining elements from theater play, installation and dance.

- Kategorie

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Mitwirkende

- Dank an

- Dauer

- ca. 40 Min.

- Ort: Institution

- Ort

- Großes Studio

- Stadt

- Land

- Internetlinks

- Trailer: https://vimeo.com/455579122

- Bemerkungen

- Aufbau und Organisatorisches:

Das Publikum kann sich frei im Raum bewegen (und dabei den Mindestabstand einhalten).

Für ATELIER No. 64 kann die ursprünglich etwa 40minütige Fassung auf etwa 15 Min gekürzt werden.

Gekürzte Fassung für PACT Zollverein: ca 15min (original ca. 40min)

- Aufbau und Organisatorisches:

- Titel

- Guter Dinge

- Projektleiter/in

- Semester

- Studiengang

- Typ der Abschlussarbeit

- Importiert am

- 24.06.2024

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 7

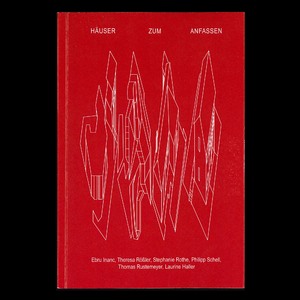

Häuser zum Anfassen

- Titel

- Häuser zum Anfassen

- Beschreibung (de)

- Die Ausstellung “Häuser zum Anfassen“ befasst sich mit dem Ausstellen von Architektur. In künstlerischen Recherchearbeiten verhandelt sie Fragen zur Repräsentation, Medialisierung, Simulation und Aneignung von Architektur anhand der Musterhaus-Ausstellung in Fellbach. Diese wurde 1971 vom Verleger Ottmar Strebel gegründet und ist nach eigener Darstellung die erste ihrer Art in Deutschland. Besucherinnen und Besucher können hier 66 verschiedene, nahezu komplett eingerichtete Musterhäuser besichtigen, begehen und kaufen. So entsteht ein Hybrid aus Ausstellung, Kulissensiedlung und Simulationsarchitektur.

- Beschreibung (en)

- The exhibition "Häuser zum Anfassen" ("Houses to touch") deals with the exhibition of architecture. In artistic works of research, it deals with questions of representation, medialization, simulation and appropriation of architecture based on the model house exhibition in Fellbach. This exhibition was established in 1971 by the publisher Ottmar Strebel and is, by his own account, the first of its kind in Germany. Visitors can view, walk through and purchase 66 different, almost fully furnished show homes. The result is a hybrid of exhibition, scenic estate and simulated architecture.

- Typ des Projekts/Werks

- Schlagworte

- Datierung

- 05.02.2019 - 13.02.2019

- Mitwirkende

- Sprache

- Ort: Institution

- Ort

- Waldstraße 8 76133 Karlsruhe

- Stadt

- Land

- Beteiligte Institution(en)

- Titel

- Häuser zum Anfassen

- Projektleiter/in

- Semester

- Lehrveranstaltung

- Importiert am

- 29.06.2023

- Übergeordnete Sets

- 1

- Set enthält

- 0 9